| 1816 Prinzessin Charlotte von Preußen – 1819 Betrieb eingestellt – 1822 an Land gezogen, drei Jahre später abgewrackt

Wikipedia: Prinzessin Charlotte von Preußen Wikipedia Namensgeberin: Charlotte von Preußen (1798–1860) |

|

Dampfschiff des Herrn John Humphreys in Berlin 17. Dezember 1816, „Zeitung für die elegante Welt“ aus Google-Books:

|

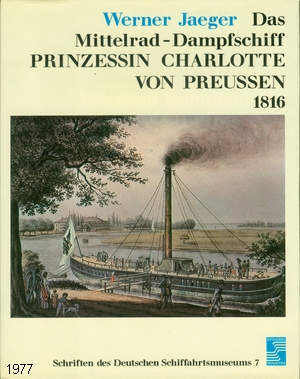

Das Fachbuch von Herrn Jaeger enthält mehrere Tafeln. Darunter auch diese Tafel III in einer Breite von rund 15 cm und dieselbe Ansicht auch in einer Breite von rund 80 cm.

Werner Jaeger: Über den in Deutschland aufgewachsene Erbauer der „Prinzessin Charlotte von Preußen“, John Barnett Humphreys jr. und seinen Vater John Humphreys schreibt Jaeger auf Seite 19:

Dazu meine (ergänzenden) Überlegungen: A) Zum Nachnamen ist anzumerken, dass nicht nur Zeitungsberichte die Schreibweise „Humphrey“ (also ohne „s“) wählten, sondern, dass dieser Schreibweise so auch im Berliner Adressbuch 1818 und 1819 auf Seite 50 verzeichnet ist,

B) Betrachtet, dass der Vater John in Hamburg lebte und der Sohn John Barnett in Deutschland aufgewachsen ist, könnte es so betrachtet werden, dass die beiden Herren Humphreys damals das waren, was man heute wohl „Weltbürger“ oder räumlich bezogen „Europäer“ im Sinne von „Europabürger“ nennen kann. Und somit auch „Deutsche“, nur eben ohne formale Einbürgerung und Pass. Henning v. Bernewitz führte 1992 unten aus, dass zu dieser Zeit in Preußen die wirtschaftlichen Reformen für ein derartiges geschäftliches Vorhaben – in diesem Fall also die Entwicklung und Einführung von Dampfschiffen als technische Weiterentwicklung der Binnenschiffahrt – geschaffen wurden. Offenbar haben die Humphreys dies schlichtweg erkannt und die Chance genutzt. Die Dampfbootbaustelle,

Dazu meine (ergänzenden) Überlegungen: Jaeger gibt an, dass in der Karte aus dem Heimatkundemuseum eingetragen ist „Die Dampfbootbaustelle“. Ich lese diese Karte aber anders, das Wort „Die“ gehört nach dem Schriftbild nicht zum Wort „Dampfbootbaustelle“, sondern für mich zum Begriff „Scharfe Lanke“, also: „Die Scharfe Lanke“ und zusätzlich ergänzend – dazwischen und in kleinerer, kursiver Schrift – das Wort „Dampfbootbaustelle“.

Wo sich die „Dampfbootbaustelle“ befunden hat, weiß ich natürlich auch nicht und auch folgende mit vorliegende Karten enthalten dazu keinen Hinweis: 1835, 1863 , 1880 , ca. 1885, ca. 1891, ca. 1899 und noch einige weitere. Allerdings taucht auf einem Pharus-Plan von ca. 1906 – und soweit ich bisher feststellen konnte „einmalig“ die Bezeichnung „Dampfer Rep.Werkst.“ auf. Den Bereich um den Pichelswerder habe ich sehr ausführlich auf meiner Webseite über den „Forst Grunewald – Der GruneWald im Spiegel der Zeit“ erfasst. Natürlich existieren keine Fotos aus dem Jahr 1816, aber die nachfolgenden zwei Bilder stammt aus dem Jahr 1893 (jedenfalls sind sie so beschriftet und die Richtigkeit erscheint mir plausibel). Diese beiden Fotos illustrieren vermutlich recht gut, wie es auch rund 90 Jahre vorher dort ausgesehen haben mag?! Groggert schrieb 1988 (siehe auch weiter unten.):

Genau diese Perspektive zeigen diese beiden Bilder, nur eben rund 90 Jahre später. Diese beiden Fotos wurden vom Südufer des Pichelssess von Pichelswerder aus aufgenommen. Sie zeigen den „Pichelssee“ sowie die um 1875 vom Berliner Julius Busse erbaute Brauerei, bei dem auffälligem weißen Gebäude hinten handelt es sich um das heutige Grundstück Alt-Pichelsdorf 3a / 6a, hier 2020 mit dem kroatische Lokal „Zur Alten Post“, dieses große Haus wurde laut Wetterfahne 1888 erbaut, seine früheren beiden Türmchen sind inzwischen ausgebaut. Direkt dahiner verläuft heute die Heerstraße und überquert mit der „Freybrücke“ die Havel. Ein weiteres Foto stammt aus dem Jahr 1883: Es zeigt Pichelswerder mit Blick auf den Pichelssee. Auf dem See schwach zu erkennen: Eine Fischreuse, rechts scheinbar einen Kaffenkahn (Segelschiff) und links scheinbar ein Dampfschiff ! (?). Wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass das „Dampfschiff“ auch ein Kaffenkahn ist, der dort am Ufer des Pichelsees angelegt hat. Sollte es aber ein Dampfschiff sein, so ist es keinesfalls die „Prinzessin Charlotte von Preußen“, den sie gab es 1883 schon lange nicht mehr. Das Aufnahmejahr „1883“ ist auf der Aufnahme eingeprägt und auch authentisch, da der Berliner Fotograf Friedrich Albert Schwartz von 1882 – 1887 seinen Firmensitz in der Louisenstraße 23 hatte. Links ein (natürlich anderes) Dampfschiff, oder ein Kaffenkahn, oder eine optische Täuschung und gar kein Schiff, sondern eine Pareidolie? __________ Nun noch zur Illustration des möglichen Ortes der Dampfbootbaustelle zwei Luftbild-Ansichten des Picheldorfers „Sack“ von der Scharfen Lanke aus gesehen:

Oben: Diese Ansichtskarte ist am 25.05.1930 postalisch gelaufen. Die um 1875 vom Berliner Julius Busse erbaute Brauerei, gibt es inzwischen nicht mehr, sie wurde durch eine Fabrik der „Bergisch-Märkische-Margarine-Werke F.A. Isserstedt A-G. Elberfeld und Berlin-Pichelsdorf“ ersetzt. Bei der Brachstelle könnte es sich vermutlich um abgerissene Fabrikteile der ehemaligen Brauerei handeln. Aber dieser Abriss illustriert recht gut, wie es auch 1816 dort ausgesehen haben könnte. Unten: Richard J. Kern Luftbild Nummer 3014, ca. 1933. Unten: Bootshaus „Am Pichelssee 22“. Das Bootshaus-Areal wurde im Krieg schwer beschädigt. Auf dem Grundstück links mit den kleinen Holzhäusern (Schräbergarten?) befindet sich heute die DLRG-Tauchturmanlage „Am Pichelssee 20-21“. Hier eine Luftaufnahme des Grundstücks vom 05.06.1954. Das Bootshaus wurde nach dem Krieg zum Teil wieder aufgebaut, hier ein Werbeaufkleber, seit dem 15.03.1953 befand sich dann der kleine Canadier „Mops“ meines Vaters in den „Bootsständen Hempler“, bevor er am 21.07.2003 in das Deutsche Technik Museum überführt wurde, wo er seitdem in der Abteilung „Schiffahrt“ ausgestellt ist. |

|

2. Buchtipp: Groggert 1988, widmet sich dem Schiff ausführlich. Hier nur ein kurzer Auszugsabschrift, wobei es mir zum einen um die Lage der Werft und zum anderen um den genauen Namen des Schiffes geht: __________

Groggert 1988, Seite 41 ff.: Nach dem Krieg von 1813/14 bestanden in Preußen und besonders in Berlin gute Voraussetzungen für die Entwicklung industrieller und kaufmännischer Unternehmungen. In Hamburg lebte zu dieser Zeit der Kaufmann John Humphreys, dessen 1787 in London geborener Sohn Barnett Humphreys das königliche Preußen in der Absicht bereist, die Möglichkeit der Dampfschiffahrt zu untersuchen. Am 7. August 1815 richtete er einen ausführlich begündeten Antrag, ihm die Erlaubnis zum Betreiben von Dampfschiffen zu erteilen, an den Finanzminister von Bülow und an das Ministerium für Handel und Gewerbe. Seinem Gesuch gab die preußische Regierung statt. Am 12. Oktober 1815 erhielt er ein auf 10 Jahre befristetes Patent, wodurch ihm das ausschließliche Recht übertragen wurde, im gesamten preußischen Staat seine „eigentümliche Methode, Dampfmaschinen zum Forttreiben von Schiffsgefäßen zu benutzen“, anzuwenden. Auf Grund dieses Patents, dessen Gültigkeit am 6. September 1816 bis Ende 1831 verlängert und auf die Dampfschiffahrt zwischen Berlin und Hamburg sowie Magdeburg und Hamburg ausgedehnt wurde, hat der in Deutschland aufgewachsene John Barnett Humphreys jr. in den Jahren von 1816 bis 1819 fünf Dampfschiffe in Dienst gestellt, deren Maschinen sämtlich von Boulton & Watt in Soho bei Birmingham geliefert worden sind. Die „Dampfbootbaustelle“ soll in Pichelsdorf auf einem Grundstück am westlichen Havelufer unterhalb der heutigen Freybrücke gelegen haben. Hier wurde am 29. Juni 1816 mit dem Bau des ersten Dampfers begonnen. Die „Berlinischen Nachrichten von Staats – und gelehrten Sachen“ berichtete in der Ausgabe vom 6. Juli 1816: Am verwichenen Sonnabend (den 19. Junius) ward, auf dem jenseit Spandau dazu eingerichteten Schiffswerft, der Kiel des Ersten Dampfbootes gelegt, mit deren Bau und Ausrüstung ein unternehmender und sachkundiger Engländer, Herr Humphrey, jetzt eifrig beschäftigt ist. Der Anblick – am Ufer der Spree eine wüste Sandschelle, die in ihrer bisherigen Oede vor 6 Wochen noch keines Menschen Auge auf sich zog, jetzt, wie mit einem Zauberschlage, durch fünfzig fleißige Arbeiter bevölkert zu sehen die, unter Anleitung kunsterfahrener Männer, fremde Erfindungen und fremden Kunstsinn in unsere märkische Heimath verpflanzen – dieser Anblick hat etwas höchst Erfreuliches! Herr Humphrey der jüngere, mit entschiedener Neigung und Talent zur Mechanik geboren, in Deutschland erzogen, neben seiner Muttersprache der unsrigen vollkommen kundig, durch seinen Aufenthalt in England und durch Reisen in mehreren Weltteilen vielseitig ausgebildet, hat, mit Beistand einiger untergeordneten wackern Gehülfen, die er aus England mit hierher brachte, für unsere inländische Industrie, in der kurzen Zeit von ein paar Monaten, bereits viel geleistet. Mag auch zwischen Hamburg und Cuxhaven, so wie zwischen St. Petersburg und Cronstadt, ein Dampfboot bereits seit mehreren Wochen hin und her fahren, immer ist es doch nur ein fremdes Fahrzeug, dahingegen Humphrey’s Dampfboot auf demselben Boden, dessen Gewässer es befahren soll, entstanden, und großen Theils ein inländischen Fabrikat sein wird. Die einzelnen Theile des Kieles waren bereits so weit fertig gezimmert, daß ihre Zusammenfügung zu einem Ganzen kaum mehr als eine Stunde Zeit erforderte. Mit verhältnismäßiger Schnelligkeit wird auch der ganze Bau fortrücken, und vor Ablauf von sechs Wochen wird das Boot auf unserer vaterländischen Spree einherfahren. Der Kiel hat eine Länge von 130 Fuß, (das Verdeck wird noch um 6 Fuß länger seyn) das Fahrzeug ist 19 Fuß und 4 Zoll breit, das Triebrad, durch welches es sich fortbewegt, befindet sich in der Mitte innerhalb des Bootes und ist verdeckt, so daß von der Maschinerie außerhalb nichts zum Vorschein kommt; der Dampfkessel (dessen Wasserdünste die bewegene Kraft ausmachen) wiegt achtundsechzig Centner und, mit allem übrigen was zu dem Kunstwerk gehört, gegen 300 Centner! Trotz dieser schweren Belastung reicht das Dampfboot, wenn es unbeladen ist, kaum mehr als zwei Fuß tief ins Wasser und ragt an den Seiten um 5 Fuß und 3 Zoll über demselben empor, ein bewegliches Geländer von 2 Fuß Höhe noch ungerechnet. Die Cajütte wird, im Lichten, sechs Fuß und zwei Zoll hoch; das ganze Fahrzeug wird, wenn es, als ein Postschiff, nicht Stückgüter, sondern blos Passagiere führt, gegen dreihundert Personen zu gleicher Zeit transportieren können. Bei der Menge von Gegenständen, welche zu Wasser fortgeschafft zu werden pflegen, wird die Einführung der Dampfboote dem bisherigen Verkehr der Kahnschiffer gar keinen Abbruch thun, sie werden wahrscheinlich eine lange Reihe von Jahren hindurch keine Abnahme in ihrem Gewerbe verspüren, wohl aber könnten die Fuhrleute es in dem ihrigen gewahr werden, weil die Dampfboote wegen Schnelligkeit ihrer Fahrt (die Tag und Nacht hindurch fortgeht, ohne daß Wind und Wetter es zu hindern im Stande ist) nun den längeren Weg zu Wasser, in eben so kurzer Zeit und mit geringeren Kosten als bisher die Fuhrleute den kürzeren Landweg, werden zurücklegen, folglich kostbarere Waaren als man sonst dem Wassertransport anvertrauen konnte, zum Beispiel Ballen Seide, und eben so alle Waaren, deren Transport großer Eile bedarf, mit den Fuhrleuten um die Wette werden herbeischaffen können. Wenn, auf diese Weise, der Ackerbürger, so wie er zur Zeit des Continental-Tarifs mitunter zum Fuhrmann ward, im Winter, wo die Schiffahrt ruht und die Ackerbestellung ihm Muße dazu läßt, Landfrachten übernehmen, dasselbe Gespann aber, bei Wiedereröffnung der Schiffahrt, zur Feldarbeit anwenden möchte, so würde ein Theil des Zugviehes, welches jetzt die Frachtfuhren wegnehmen, zu desto fleißigerer oder ausgebreiteter Bearbeitung des Feldes angewendet werden können, und hieraus dem Lande gewiß Vortheil erwachsen. Herrn Humphrey ist daher jegliche Art von Unterstützung anzuwünschen; er hat, bei seiner kostbaren Unternehmung, außer der eigenthümlichen Beschaffenheit unserer Ströhme, auch die Unkunde der inländischen Arbeiter, das Vorurtheil und die überverstandene Eifersucht zu bekämpfen, um das angefangene Werk zu Stande zu bringen, dessen Gelingen wohl nicht zu bezweifeln steht, dessen Vortheile aber vorerst mit großer Mühe und mit großem Aufwande errungen werden müssen. Wenn man auf seinem Werfte die Regularität der Arbeit und der Arbeiter (von denen nicht Einer die Tabakspfeife im Munde führt!!) betrachtet, wenn man die hier zu Lande neuen Werkzeuge und Vorrichtungen siehet, wie zum Beispiel mit Hülfe der zirkelförmigen Säge, Holz, in jeder erforderlichen Richtung, unter der Aufsicht eines einzigen Arbeiters, mit der unglaublichen Schnelligkeit von einem Fuß in Zeit von Einer Secunde geschnitten wird; wenn man sein Hebewerkzeug und die mächtige Zange von geschmiedeten Eisen untersucht, durch welche große versenkte Bäume aus der Tiefe des Wassers emporgebracht werden können, – so wird es jedem aufmerksamen Beobachter wohl einleuchtend, auf wie mannigfaltige Weise der jetzt begonnene Bau inländischer Dampfboote auf mehrere Zweige des bürgerlichen Lebens, mittelbare Weise, sehr wohlthätig einzuwirken Verspricht. Das erste deutsche Dampfschiff ist nicht, wie bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder irrtümlich angenommen wurde, auf Grund des Dampfschiffsprivilegs des Herrn Friedrich Schröder in Bremen gebaut worden, sondern in Pichelsdorf bei Berlin. Zu erwähnen ist dazu, daß weder Herr Schröder selbst noch der Erbauer der am 20. Mai 1817 als dritter deutscher Dampfer in Betrieb genommenen „Weser“, Herr Johann Lange, noch der Mechaniker L.G. Treviranus, der den Bau beaufsichtigte, jemals die Formulierung „das erste deutsche Dampfschiff“ gebraucht haben. Am 14. September 1816 fand der Stapellauf statt, und der Dampfer wurde auf den Namen der Tochter Friedrich Wilhelms III. und der Königin Luise, der späteren Gemahlin des Zaren Nikolaus I., „Prinzessin Charlotte von Preußen“ getauft. Die Haude & Spenerschen Zeitung berichtete unter dem 17.9.1816 über das Ereignis [ein Original-Abdruck befindet sich auf Seite 44]: Berlin. Am verwichenen Sonnabend den 14. September Abends gegen 7 Uhr, ward von dem jenseits Spandau dazu eingerichteten Schiffswerft, durch die unermüdete Thätigkeit der Herren Humphrey, Vater und Sohn, das in Nr. 8 dieser Zeitung beschriebene Dampfboot, nachdem nur erst vor 10 Wochen der Kiel dazu gelegt worden war, und manche Schwierigkeiten besiegt werden mußte, zufolge der einfachen Vorrichtung eben so schnell und glücklich vom Stapel gelassen, und erhielt den Namen Prinzeß Charlotte. Dasselbe geht vermöge der Zweckmäßigkeit seiner Bauart (flach, breit und statt eines mit zwei Kielen) nur ellf und einem halben Zoll im Wasser, mit dem Treibrad aber, dem Dampfkessel, kurz dem ganzen, gegen 300 Centner schweren Kunstwerk, welches erst jetzt, da das Boot im Wasser steht, darin aufgestellt werden kann, desgleichen mit der vollen (300 Passagiere starken) Ladung, jeden Passagier incl. seines Gepäcks im Durchschnitt zu Ein und einen halben Centner gerechnet, in Summa also mit einer circa 750 Centner schweren Last, nur etwa zwei und einen halben Fuß; welches bei dem vielfältig-niedrigen Stand unserer Gewässer dem Unternehmer einen überaus großen Vortheil dadurch gewährt, daß nun selbst bei dem niedrigsten Wasserstand gedachtes Dampfboot in seiner Fahrt nicht aufgehalten werden kann, während die gewöhnlichen Elbkähne mit einer 1000 Centner schweren Ladung circa 4 1/2 Fuß tief im Wasser gehen. Das hier in Rede stehende Dampfboot consumirt, wenn es mit voller Ladung in Thätigkeit gesetzt wird, in einer Stunde nicht mehr als einen Bergscheffel (170 bis 180 Pfund) Steinkohlen, der hier 18 Gr. kostet, und legt gleich der Extrapost eine deutsche Meile in einer Stunde zurück. Es werden zur nöthigen Aufsicht und Führung dieses Boots 4, im Nothfall aber auch nur 2 Menschen erfordert. In spätestens 14 Tagen, als so viel Zeit der Schlosser, Tischler, Tapezier etc. zum inneren Ausbau noch nöthig haben, (daher auch auf so lange die Dampfboot-Baustelle fürs Publikum noch geschlossen bleibt,) wird das Dampfboot zwischen hier, Charlottenburg, Spandau und Potsdam in Thätigkeit gesetzt werden. Humphreys sah sich zu einer Ergänzung veranlaßt, die zwei Tage später abgedruckt worden ist:

. |

|

Trost 1988, Seite 2: Die Berliner können mit Stolz behaupten, daß vor den Toren ihrer Stadt das erste deutsche Dampfschiff erbaut worden ist. Allerdings waren die Konstrukteure und Erbauer Engländer. Am 29. Juni 1816 legten John Humphry und sein Sohn Barnett Humphry auf einem Bauplatz in Pichelsdorf bei Spandau den Kiel des ersten Fahrgastdampfers in Deutschland. Die Bauaufsicht hatte John Rubie; schon am 14. September erfolgte der Stapfellauf und am 2. Oktober wurde die Probefahrt absolviert. Das hölzerne Dampfschiff erhielt den Namen PRINZESSIN CHARLOTTE VON PREUSSEN und machte am 27. Oktober 1816 seine erste Fahrt von Spandau zur Pfaueninsel mit 160 Gästen an Bord. Der Dampfer war 39,60 m lang, 5,80 m breit und war mit einer Niederdruck-Balancier-Maschine von der englischen Firma Boulton, Watt & Cie. in Soho ausgerüstet, die 14 PSn (nach heutiger Umrechnung ca. 40 PSi) leistete. Angetrieben wurde das Schiff durch ein Schaufelrad mit acht Schaufeln, das im Inneren des Schiffskörpers angebracht, äußerlich also unsichtbar war. Die 16 km lange Strecke wurde auf Hin- und Rückfahrt in 4 Stunden bewältigt, die angegebene Geschwindigkeit von 1 Meile pro Stunde ist also richtig; gemeint ist die englische Meile zu 7,42 km. Für Rechnung der Königlichen Post verkehrte die PRINZESSIN CHARLOTTE dann regelmäßig zwischen Berlin und Potsdam; Abfahrt war am Großfürstenplatz, einem halbrundförmigen See vor dem Schloß Bellevue. Doch schon 1819 wurde der Betrieb mit diesem ersten Dampfer wieder eingestellt; 1822 zog man ihn auf Land, da er nicht mehr schwimmfähig war und drei Jahre später wurde er abgewrackt. |

Henning v. Bernewitz beschreibt in seiner Buchbeschreibung zu den Henning v. Bernewitz beschreibt in seiner Buchbeschreibung zu denKulturkarten “Berlin in Raum und Zeit” (1. Auflage 1992, Seite 75) den Standort der Werft an der Scharfen Lanke:

Dazu meine (ergänzenden) Überlegungen: Bei diesem Panoramakartenauszug erscheint es mir wichtig zu beachten, dass er nicht isometrisch ist, er „illustriert“ nur (und das auf interessante launische Art und Weise, was ja eben auch den Charme dieser Panoramakarten ausmacht). Der Name des Schiffes ist mit „Königin Charlotte“ falsch angegeben. Richtig ist „Prinzessin Charlotte von Preußen“. Die Karte verlegt den Bauplatz scheinbar in den Bereich des Geländes der heutigen Lanke-Marina (oder aber sogar noch weiter südlich in Richtung einer Kalksandsteinfabrik, die sich dort einmal befunden hat). Das dürfte falsch sein, denn es handelt sich bei dieser Stelle wohl kaum mehr als „bei Pichelsdorf“, sondern eher Richtung Gatow bzw. genaugenommen unterhalb der Sanddüne (bei) Weinmeisterhorn. Damals (1816) wohl auch schwer erreichbar. Kurt Pomplum hat die industrielle Nutzung der Unterhavel in Berlin 1961 sehr ausführlich beschrieben. Eine Abschrift mit ergänzenden Bildern habe ich auf meiner Webseite über den Forst Grunewald „Ziegeleien bei Gatow und Jaczoschlucht-Ufer“ veröffentlicht. Demnach begann die Ansiedlung an dieser Stelle erst 1898 durch die Berliner Firma Wens & Co. [1, 2, 3], die dort Wasserbaugeräte herstellte und eine Werft anlegte, ab ca. 1918 befand sich dann dort die Naglo-Werft, dann die Lanke-Werft [1954 M.S. Eiswerder] und heute die Marina Lanke. Aber v. Bernewitz greift natürlich eine interessante Frage auf, welche sich ja oben auch schon Jaeger wie oben zitiert gestellt hat:

Kamen die beiden Humphreys also von selbst auf die Idee, oder wurden sie (auch) „gerufen“? |

| Um 1787, AK postalisch gelaufen 01.06.1901, frankiert mit DR Germania Michelnummer 53: | Um 1800. Briefmarke Deutsche Bundespost Berlin, Michelnummer 223 aus dem 1962er Satz „Alt Berlin“, (09.01.1966 Jungfernreisebrief MS Europa). |

Bild oben: 1797. Schloss Bellevue, Aquarell von Carl Benjamin Schwarz. |

| Bild unten: Um 1817: Die „Prinzessin Charlotte von Preußen“ um an seiner Anlegestelle in Tiergarten mit Aussicht nach Schloss Bellevue. Nachdruck (ohne Verlagsangabe) nach einer Zeichnung von Friedrich August Calau.

|

| „Schloß Bellevue“ von Gottlob Theuerkauf in: „Über Land und Meer“, 1872, Band 28:

|

| 09.09.1921 Stadtkassenschein Berlin über 50 Pfennige (Notgeld), Magistrat der Reichshauptstadt.

Abgbildet ist die „Prinzessin Charlotte von Preußen“, offensichtlich nach der Zeichnung von Friedrich August Calau.

Es gibt diesen Schein auch mit der Angabe „um 1830“ statt „um 1816“. Dazu Groggert 1988, Seite 46:

|

| Das Dampfschiff „Prinzessin Charlotte von Preußen“ habe ich in Form einer 1975 erschienen Briefmarke der Deutschen Bundespost Berlin“ auch als „Logo“ für meine Webseite über „Berliner Dampfer“ ausgewählt. – Was sonst 😀

Aber offensichtlich war lange Zeit unklar, wie das erste Deutsche Dampfschiff wirklich hieß. Denn auf der Marke ist sein Name mit „Prinzeß Charlotte“ und nicht mit „Prinzessin Charlotte von Preußen“ angegeben. |

Zuletzt bearbeitet 08.05.2025